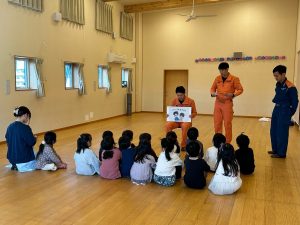

令和6年11月27日(水)廿日市市消防本部の取り組みとして消防署の方が来園され防火学習を行ってくれました。

火災の際に大人が子どもたちをいつも守れるとは限りません。

子どもたちには万が一、一人になった時ただ泣いているだけではなく「自分の力で生き抜く力」を

つけてほしいと願いアメリカの防火教育プログラムを取り入れ

「こども防火教育プログラム」を昨年からスタートされたようです。

まずはいつも園内で行っている避難訓練の様子を観ていただきお話をしてもらいました。

その後年長児は消防車(化学車)を見せてもらいました。

今日見せてもらった消防車は家庭のお風呂9杯分の水を積んでいるようです。

それでも足りない場合は外部にある消火栓から水をもらうようです。

その長いホースを見せてもらいました。

栓をつける場所によっては泡も一緒に出るそうです。(油火災等で使用)

後ろに回るとはしごにさらにホース

この消防車には9本のホースを積んでいるようでホースカーとも呼ばれているようです。

長いホースをみんなで持ち上げ「重い」「長い」等感想を伝えていました。

長いはしごは3階くらいまで届くそうです。

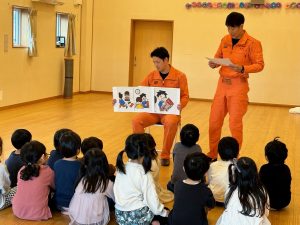

消防車にさようならをして遊戯室で防火学習

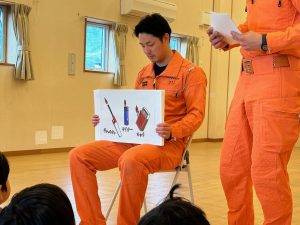

消防士さん手作りの紙芝居を観ました。みんな集中して観ていましたよ。

学んだことは4つ

<1つ目>

火遊びは絶対に子どもだけでしない約束をしました。

<2つ目>

着衣着火の対処法

「ストップ・ドロップ&ロール」・・・とまってたおれてころがって

衣服に火が付いたらパニックになり走ってしまうことがありますが

火は風が大好きで火の勢いが強めます。

地面に倒れて顔を守り燃えているところを押さえ込むように転がると消火します。

<3つ目>

火災からの脱出

煙の色は?「しろ」「グレー」

煙はまず上に上がり横に広がり冷えると下におりてくる。

長く煙を吸うと息ができなくなり倒れてしまうことを知りました。

布を煙に見立て、煙の下をとおる避難の仕方を学びました。

匍匐前進で四つん這いになりできるだけ素早く非難する。

<4つ目>

煙探知機について

煙探知機は建物の中にあり煙を察知すると放送が流れ非難することを学びました。

夜寝ている時に起こった想定で学習しました。

家にもついているか確認するように言われていました。

万が一のことに備えて避難の仕方、身の守り方を楽しく学ぶことができました。

消防車も見学できてよい機会となりました。